老舗酒蔵の会長が語る!感性を磨く仕事術と地方創生のためにできること

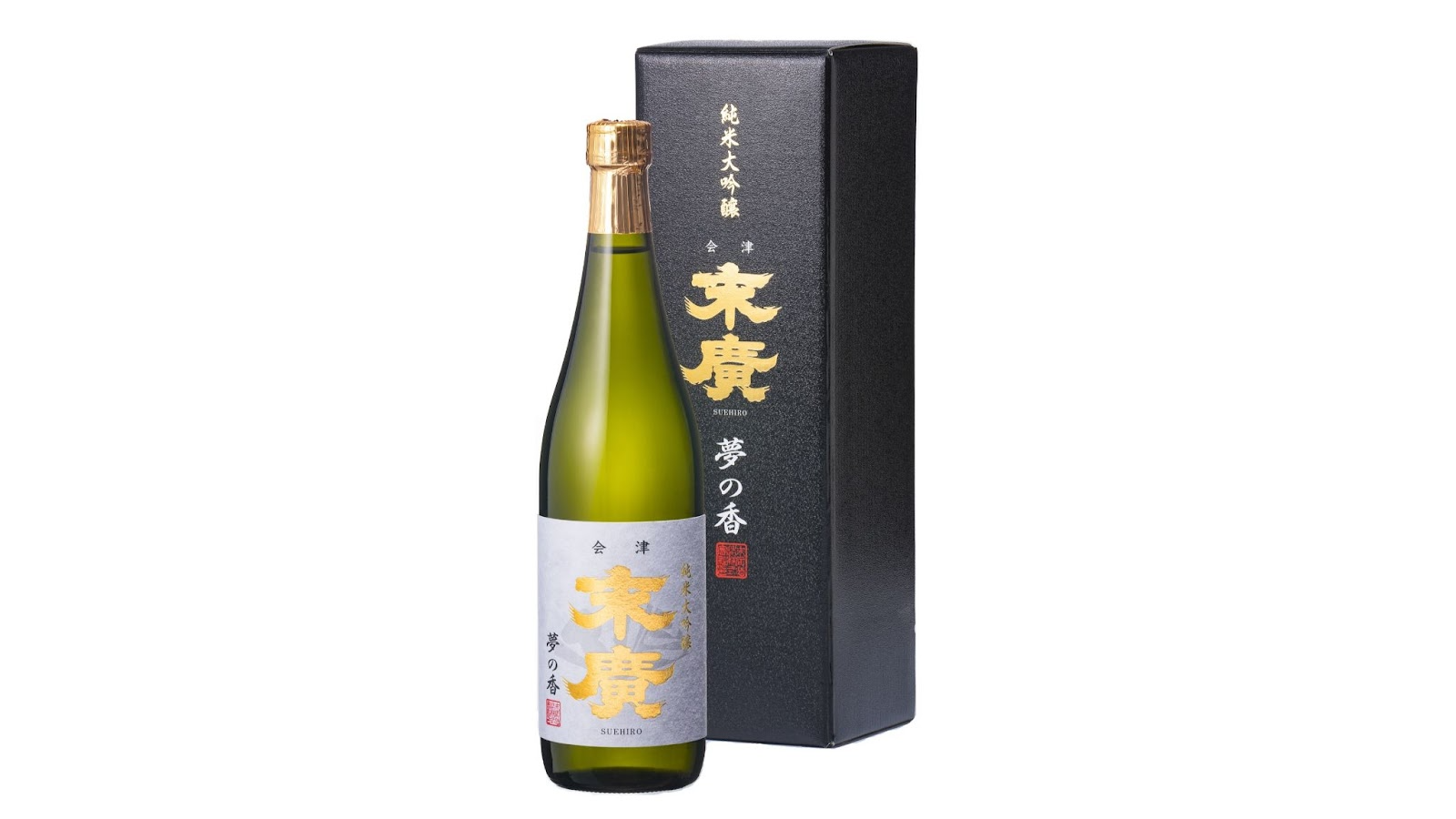

江戸時代末期から福島県・会津の地で酒造りを営む末廣酒造株式会社。代表取締役会長の新城猪之吉(しんじょう いのきち)さんに仕事をする上で大切にしていることや地方を盛り上げるために必要だと考えていることを伺いました。

創業から受け継がれる社員を家族のように大切にする社風

当社は創業時から社員を家族のように大切にしています。新城家の家訓のひとつに「会社は世のため人のためにある」というものがありますね。新城家の先祖代々の墓碑には亡くなった社員の名前が刻まれています。7月1日が我が社の創業記念日なので、毎年その日に10人ほどの社員でお墓参りとお墓の掃除に行くんです。1850年創業なので、江戸時代からの全社員の名前が書かれていることになります。

今ある大企業のほとんどは株主ばかり見ているように感じます。従業員に賃金を払うよりも会社にお金を残した方が売上は上がり会社の価値も上がります。そのため頑張って働いても給料が上がらないのです。社員が辞めてしまうのも納得です。昔の経営者は社員がいないと困るので、社員は宝だと売上が上がると給料を上げていました。生活費を稼ぐためだけに仕事をしていたら面白くないと思います。

私の性分ですが、新しいことにどんどんチャレンジしていきたい思いがあります。昨今は日本酒ブームですが、50年ほど前は日本酒がどんどん売れなくなってきました。そのため若者から日本酒を広げていこうと考えて、若者が憧れている海外進出が盛んになりました。日本ならではの日本酒に合う料理を海外で流行らせようとアメリカ・ニューヨークやフランス・パリで寿司屋や日本料理屋がオープンしたんですよ。私たちも日本全国の小さな蔵元で集まって海外進出を考えた時に、パリに寿司屋を作ることにしました。それが35年前です。当時のパリは家賃が尋常ではないくらい高く、その時に進出した日本料理店がすべて撤退したほどでした。ニューヨークで日本酒を流行らせようとした時はお店を作るのではなく、毎晩寿司屋を7〜8軒回って日本酒を飲むことで自分のところの日本酒を卸してもらえるようにお願いしていましたね。

1987年、福島県・郡山に日本酒と料理をペアリングで提供する小料理屋を作りました。当時は純米酒や純米大吟醸という日本酒は我々の酒蔵でしか作っていなかったんですよ。純米酒にはこういう料理が合うと提案し、日本酒は酒別に酒器を変えて出していました。ところが、最先端すぎたのか郡山市民がついていけなかったんですよ(笑)。すぐにお店は閉店してしまいました。オープンするのが10年早かったですね。

仕事で大切なのは『感性を磨く』『疑問に思う』

思ったらすぐに行動してしまうのは私の長所だと思いますが、孫からは「子どものままだ」と言われます(笑)。私の父もこれまでにないものを作っては挑戦する人でした。その姿を見て、30代の私は父が何をしたいのか理解できなかったし、父と比較されることが」ものすごく嫌でした。後々になると父のことは非常に尊敬していますが、当時は反発していましたね。全く同じことが私の息子にも起こっています。後になってわかることがほとんどなので、今はいろんなことにチャレンジしてみて欲しいです。

夢を見る時の感性をどこで磨くかが大切だと思います。私は読書や映画鑑賞で学びました。これがおもしろい、流行りそうだと思う感性がないとチャレンジしてみたいと思えません。情報があふれている現代において、インターネットがあれば世界中どこにいても得られる情報量はさほど変わらないですよね。会津にいるからといって出遅れた感性でいいという訳ではありません。感性を磨くためには自分から情報を取りに行く必要があります。

我々の会社で新しい情報を教えてもらうために東京から講師を呼んで勉強会を開催することがあるのですが、その日の講師として来てもらったことをありがたがるだけで積極的に仲良くなって情報を取りに行こうとしない人がほとんどです。勉強会の後の懇親会にその講師の方が来たとしても話しやすい仲間内でしか話をしないのはもったいないと思うんですよ。私だったらその講師と話しに行って親しくなろうとしますよ。お酒の席を効果的に使いたいですね。やけ酒のようにただ酔っ払うためだけに飲むのは御法度ですけどね(笑)。

『疑問に思うこと』は何をする上でも大切にしています。そして、疑問に思ったことはすぐに聞くんです。米の価格上昇のように世の中で起きていることがなぜ起こっているのかを考えるんです。時代の流れに敏感であることも大事ですが、その裏にある本当の情報にアンテナを張る必要があります。目の前の情報をただそのまま受け取っていてはいけません。

地方創生の鍵を握る補助金制度と人材の育成

地元・会津を盛り上げたいと思っているのですが、なかなか難しい点があります。震災復興や地方創生をうたうと国から補助金が出るので、新たに会社を創って企業が会津に進出してきます。しかし、景気が悪化するとすぐに撤退してしまうんですよ。

補助金制度には欠点があります。各省庁が業種別に補助金をつくって予算を組みますが、補助金をもらうための申請が難解すぎるんです。たとえば、500億円の予算枠があっても実際に支給しているのは100億円で、残った400億円は当該省庁の予算として自由に使えるお金が積み上がって行きます。スマートシティ、デジタル化のための補助金があり、会津若松市は申請を出したのですが通らず、その補助金を受給できたのは名古屋市と大阪市です。そんな大都市に何億もの予算を渡すよりも資金が足りない地方都市に出すべきだと思います。その申請はエビデンスの取得が難しく提出書類が煩雑で一流コンサルティング会社に依頼しても申請が通らないほどです。有名コンサルティング会社は費用が高いので支給された補助金の50%くらいかかってしまうんですけどね(笑)。前年のデジタル化補助金の予算が残っているのに今年また同じような補助金に予算を組んでいるのは問題です。

本来は地元の企業をバックアップしようとしている人や団体に補助金を出して、地元の企業をどう育てるかを考えていくべきだと思います。地方の企業の短所は、トップは勉強していて知識があっても、プロジェクトを推進していくリーダーがいないということです。求められたものを形にしていける人材を育てていくか派遣する必要がありますね。

宮崎から世界へ!ボクサーが描く“守る強さ”の物語

人のためのファイナンシャルプランを追及し続ける若き女性フリーランスの信念

「お客様の信頼を得ながら売上アップ」高リピート率の人材を育成するマネジメントスクールが開校

大人が一緒に夢を叶えるプラットフォームを!人脈と熱意で成長し続ける社団法人の想い

催事買取でリユース業界のイメージを変える

サーフィンを通じて海の大切さを伝えたい!世界大会の入賞実績を持つプロサーファーが教える「海の学校」とは?

みんなのお母さん的存在のオーナーが運営する発毛サロンで男性の自信を取り戻す

20kg以上のダイエットに成功した女性がオーナーのブライダルエステサロンが人気の秘密