残された人の人生を支える

目次

1. 現在の専門分野に辿り着くまで

2. 2つの事例

3. 相談先のご案内

4. お繋ぎいただきたい方

5. 私の志

1. 現在の専門分野に辿り着くまで

私は、現在相続や事業承継に注力しております。

その経緯をお伝えします。

(1)実家での相続をめぐる不満

私にはこんな思い出があります。

帰省して、祖母の実家にいた時に、15年以上前に亡くなった祖父の相続をめぐり、母が一方的に祖母を責め立てていました。

私の相続はどうなったのかと。

本来なら家族の絆を深めるはずの食卓が、相続のことで重苦しい空気に包まれていました。

私はただ傍らで聞いているだけでも、胸が締めつけられるような思いをしたのです。

(2)実務経験

やがて弁護士となった私は、遺産分割の現場でも同じような光景に直面しました。

家族の間で遺産を分けるだけのはずが、長年の感情が一気に噴き出し、調停が何年も続いてしまう。

相続は“法の問題”であると同時に、“心の問題”でもあることを痛感しました。

「相続紛争を未然に防ぎたい」

「感情的な対立を少しでも減らしたい」

そんな思いから、私は相続と事業承継に注力し、歩み始めました。

単に争いを解決するだけでなく、家族が未来に向かって歩み出せるように――

それが、私の弁護士としての強い思いです。

2. 2つの事例

ここから2つの事例を紹介いたします。

なお、今回ご紹介する事例は、本人保護のため、全て仮名としたり、実際の事例と事実関係を変更しておりますことをご了承ください。

事例1 隠し子がいた健一さんの相続

私はこれまで多くの相続案件を扱ってきましたが、その中でも忘れられない一件があります。

被相続人の名は佐藤健一さん。

居酒屋で長年働いていた方でした。

人情味のある方でしたが、仕事の仕込みの最中からハイボールを飲んでしまうような、少しだらしない一面もあったと聞きます。

そして健一さんには、実は隠し子がいたのです。

(1) 自筆証書遺言の作成

ある日、健一さんにがんの診断が下され、入院することになりました。

その時、私は奥様の美智子さんと娘さんの彩花さんから相談を受けたのです。

彩花さんは大学で法律を学ぶ学生で、司法試験を目指していました。

私と話した後、彩花さんは健一さんにこう説得したそうです。

「このままだと、お母さんが大変なことになる。遺言を作ろうよ。」

相続対策をしなかった場合、健一さんが亡くなった後、美智子さんと彩花さんが隠し子との間で遺産分割しなければいけないことは確実でした。

健一さんの資産の殆どは自宅で貯金は殆どなく、遺産分割する場合、隠し子に支払うお金をどの様に工面するか、場合によっては自宅を売却しなければいけないことも予想されました。

健一さんは娘の想いに押されるように、私の事務所を訪れてくれました。

私は健一さんに、遺言の仕組みを一から説明しました。

「ご自宅と土地を確実に奥様に残すなら、今すぐ自筆証書遺言を作成しましょう。そして体調が許すなら、公正証書遺言も用意したいところです。」

健一さんは不器用な人でしたが、「妻に家を残したい」という気持ちは強くありました。

その気持ちを言葉にして、自筆証書遺言を仕上げたとき、奥様と彩花さんの目には涙が浮かんでいました。

(2) 家庭裁判所での検認

そこには、健一さんの隠し子である翔太さんの姿もありました。

私は美智子さんと彩花さんの隣に座り、緊張する二人を見守りました。

裁判官が遺言書の保管状況等を確認している間、私は彼女たちの手が少し震えていることに気づきました。

「翔太さんが遺留分を請求すれば、この家を守れないかもしれない……」

そんな不安が張り詰めていました。

しかし、翔太さんは黙って立ち去り、その後も遺留分を請求することはありませんでした。

家庭裁判所での検認を終えた帰り道、私は彩花さんからこんな言葉をもらいました。

「お父さんの想いを残してくださりありがとうございます。」

不器用だった健一でしたが、その愛情は確かな形に守られました。

その後彩花さんからは「私も弁護士になって、人を支えたい。」と言われ、私も心を動かされました。

事例2 鉄道で自ら命を絶った隆さんの相続放棄

2つ目の事例は、

一人の男性が借金を抱え、鉄道で自ら命を絶ったことから始まった相続放棄の手続きです。

亡くなったのは木村隆さんという50代の男性です。

事業の失敗から多額の負債を抱えており、離婚して配偶者もいませんでした。

残された相続人は、娘の真由さんと、兄である正志さんでした。

葬儀が終わった後、二人のもとには銀行や鉄道会社からの通知が届きました。

「返済はどうされますか」「事故による損害賠償をお願いします」――。

困り果てた真由さんは、私の事務所を訪れました。

そして私にこう言いました。

「父は何も残してくれませんでした。なのに、何故私が借金まで相続しなければならないのですか。」

私は、真由さんに説明しました。

「借金も相続財産の一部です。しかし、家庭裁判所で相続放棄をすれば、引き継ぐ必要はありません。ただし申述期限があります。早急に手続きを進めましょう。」

真由さんと正志さんは迷いましたが、最後は決意されました。

私は申述書を作成し、家庭裁判所に提出しました。

約1月後、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届きました。

私はすぐに、相続放棄受理通知書を金融機関の担当者と鉄道会社の担当者に送付しました。

「これでお二人が隆さんの借金や損害賠償を負うことはありません」

そう伝えたとき、真由さんはようやく笑顔になりました。

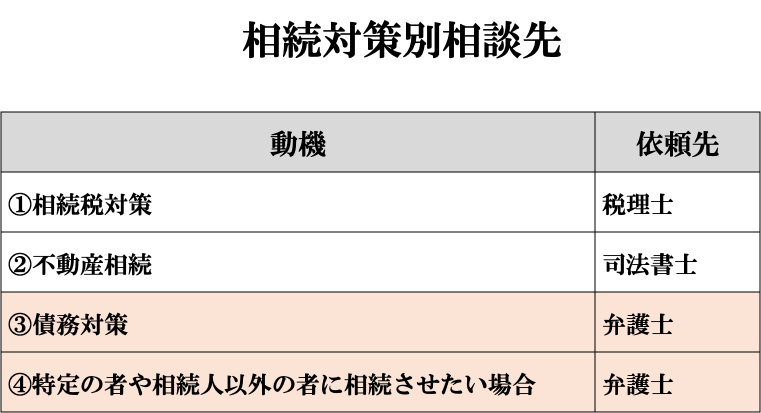

3.相談先のご案内

弁護士の他にも税理士や司法書士も相続対策をしています。

相続に関してどの専門家に相談すれば良いか分からない方もいらっしゃると思いますので、目安として一覧表を作成しました。

税理士は税務の専門家です。司法書士は登記の専門家です。弁護士は紛争を含む法律全般の専門家です。

推定相続人が相続できないと判明した場合、紛争に発展することが多いです。

4. お繋ぎいただきたい方

(1)50代以上の方で相続の準備をしていない方

皆さんの身近に50代以上の方で、相続の準備をしていない方はいらっしゃいませんか?

特に、子がいない夫婦で、兄弟が居る方には対策が必要です。配偶者に資産を残したつもりが、兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなることがあります。

“まだ元気だから大丈夫”と考えがちですが、実は元気なうちに準備しておくことこそが、ご家族の安心につながります。

ご紹介いただければ、その方の未来とご家族の安心を守るサポートをいたします。

(2)親族が亡くなって相続の準備をしていない方

親族が亡くなって相続問題で困っている方はいらっしゃいませんか?

相続は財産を分けるだけの手続きではなく、長年の感情のしこりや家族関係のひずみが一気に表面化し、遺産分割の調停が何年も続くこともあります。

その間、相続人同士の関係が悪化し、家族の絆まで壊れてしまうことも少なくありません。

大切な方を亡くした悲しみの中でも、安心して前を向けるよう伴走いたします。

5. 私の志

私は相続をめぐる不安や争いから人々を解放し、安心して次の人生を歩める社会をつくることを目指しています。

遺言作成の支援では家族の想いをつなぎ、調停では感情の対立を整理し、相続放棄の手続きでは借金の連鎖から依頼者をお守りします。

法律を使って“残された人の人生”を支える姿勢を大切にしています。

相続をきっかけに人が争うのではなく、納得と安心を得られる社会を目指し、依頼者が『前を向いて生きていける』よう伴走することを使命としています。