“特別”から“当たり前”へ!ベビーシッターが変える日本の子育て

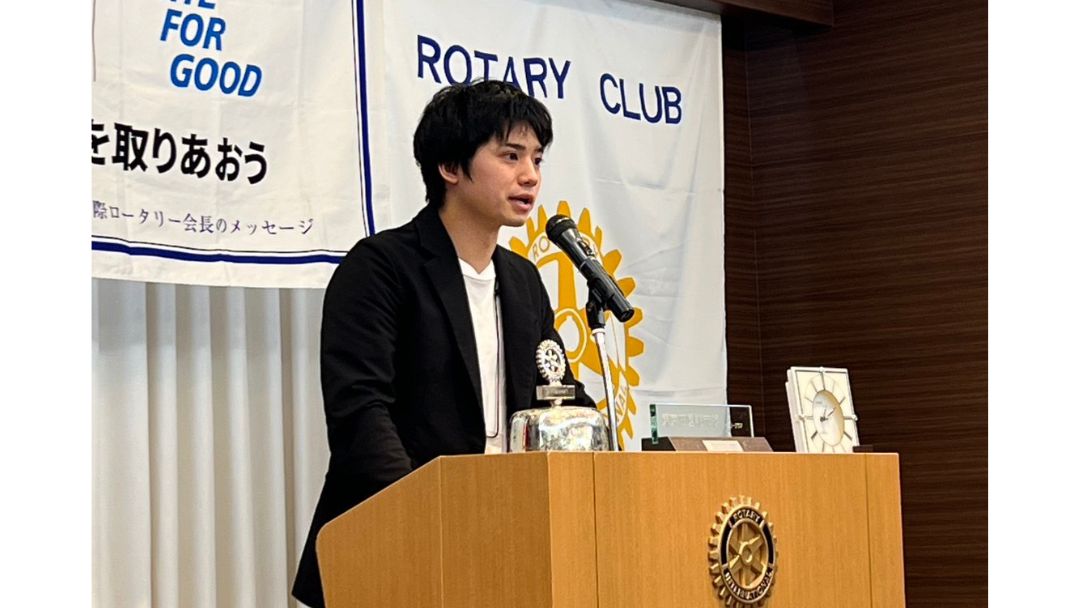

松田葵さんは高岡第一学園幼稚園教諭保育士養成所卒業し、富山県の保育園で1年間勤務後、上京し東京の認可保育園で勤務。2023年にベビーシッターをスタート。2024年7月に株式会社unreve設立。ベビーシッター事業LIBERTYを運営。日本ベビーサポート協会でベビーシッター資格取得の講師や試験監督もつとめる松田さんにお話しをお伺いしました。

ベビーシッターという仕事の魅力

ベビーシッターと聞くと「依頼を受けて自宅で子どもの世話をする人」というイメージが強いかもしれません。確かにそれは仕事の基本ですが、実際の現場はもっと幅広い役割があります。利用理由も多様で、初めての育児に不安を抱える家庭が「沐浴の仕方を教えてほしい」と依頼することもあれば、近くに祖父母がいないため「用事の間だけ子どもを見てほしい」とお願いすることもあります。また夫婦の結婚記念日にディナーへ行く数時間だけ利用するなど、働く親の支援に限らず「家族の時間や気持ちを守る」ために利用されるケースも少なくありません。保育園が「集団を預かる場」であるのに対し、ベビーシッターは家庭の一員のように寄り添い、一緒に子育てを進めていく存在だと言えるでしょう。

さらに近年は、個人宅だけでなく法人やホテルとの提携も広がっています。たとえば観光で東京を訪れた夫婦が「美術館に行く間だけホテルで子どもを見てほしい」と依頼することもあれば、セミナーやイベントで託児ブースを設け、シッターが子どもたちと過ごすケースもあります。こうした多様なニーズに応える柔軟さこそ、ベビーシッターという仕事の大きな魅力であり、社会的に求められている理由でもあるのです。

保育士から独立へ!フリーランス保育士という選択

私はもともと保育士として園で働いていましたが、「保育士が独立する」という発想はほとんど聞いたことがありませんでした。多くの保育士にとってキャリアの選択肢は転職くらいで、長時間労働や低賃金、人間関係といった悩みを抱えながら働き続けているのが現状です。しかし、ベビーシッターという働き方に出会い、その可能性を強く感じました。

シッターは自分で働く時間を選び、工夫次第で収入を増やせます。何より、保護者から直接「あなたがいてくれたから家庭が回っています」と感謝されることが大きなやりがいになります。もちろん園長先生や同僚に守られている保育園と違い、シッターはすべてを一人で背負わなければなりません。責任は重く、正解も一つではなく、試行錯誤の連続です。しかしその分、純粋に子どもと保護者のことだけを考えて仕事ができ、感謝をダイレクトに受け取れるのはかけがえのない経験です。私はこの働き方に出会えたことで救われた実感があり、同じように悩む保育士に「フリーランス保育士」という新しい道を広めたいとの思いから、講座の講師としても活動しています。

ベビーシッター文化を全国へ広げる未来

今後の大きなビジョンは、ベビーシッターを利用することが日本全国で当たり前になる社会をつくることです。まだ地方では「シッターは特別な人が使うもの」というイメージが強く、実家にすら頼みづらいと悩む母親も多くいます。しかしほんの数時間でも子どもを預け、自分の時間を持てるだけで気持ちは大きく軽くなります。ベビーシッターの存在は、保護者の心を支え、家庭に笑顔を増やす力があるのです。東京都では補助制度や認可が進み、需要の高さが明らかになってきました。これを地方にも広げ、ベビーシッターを活用した子育てを「普通の選択肢」として定着させたいと考えています。また、保育士にとってもフリーランスとして活動できる道があれば、資格を活かしながら辞めずに働き続けられる人が増えます。利用者も提供者も豊かになれる仕組みが全国に広がれば、日本の子育て環境はより安心で持続可能なものになるはずです。ベビーシッターは単に子どもを預かる仕事ではなく、家庭や社会に新しい価値を届ける仕事。その文化を広げることこそ、私の挑戦であり未来へのビジョンです。