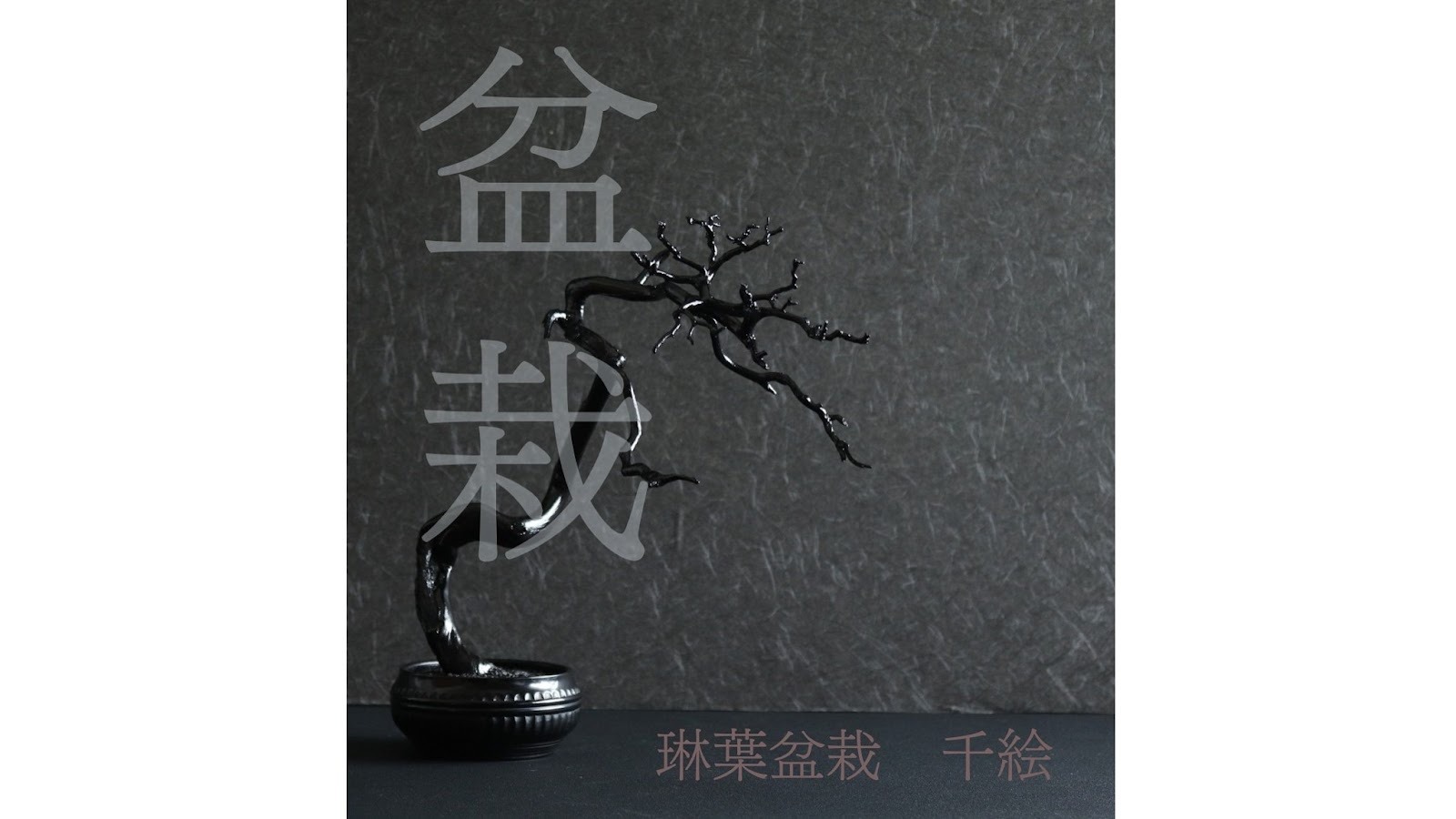

漆盆栽 ― 和の伝統が生む新たなはじまり

琳葉盆栽(りんはぼんさい)の主宰を務める岸本千絵(きしもとちえ)さんは、現代のインテリアに合うように都心のベランダで育てられる盆栽を提案しています。現在では指導実績が10,000鉢以上となり、多くのメディアにも取り上げられています。今回は、漆盆栽にフォーカスしてお話を伺いました。

漆盆栽 ― 和の伝統が生む新たなはじまり

盆栽は、約1300年前に中国で生まれ、日本で独自に発展した「自然を表現する芸術」です。四季の移ろいや生命の流れを一鉢に凝縮し、長い時間をかけて育てることで、大自然そのものを再現する魅力を持っています。

しかし、どんなに大切に育てられた盆栽も、やがては命を終えるときを迎えます。その無常の儚さを、私たちは「漆」と「鎌倉彫」によって新たな美へと昇華させました。

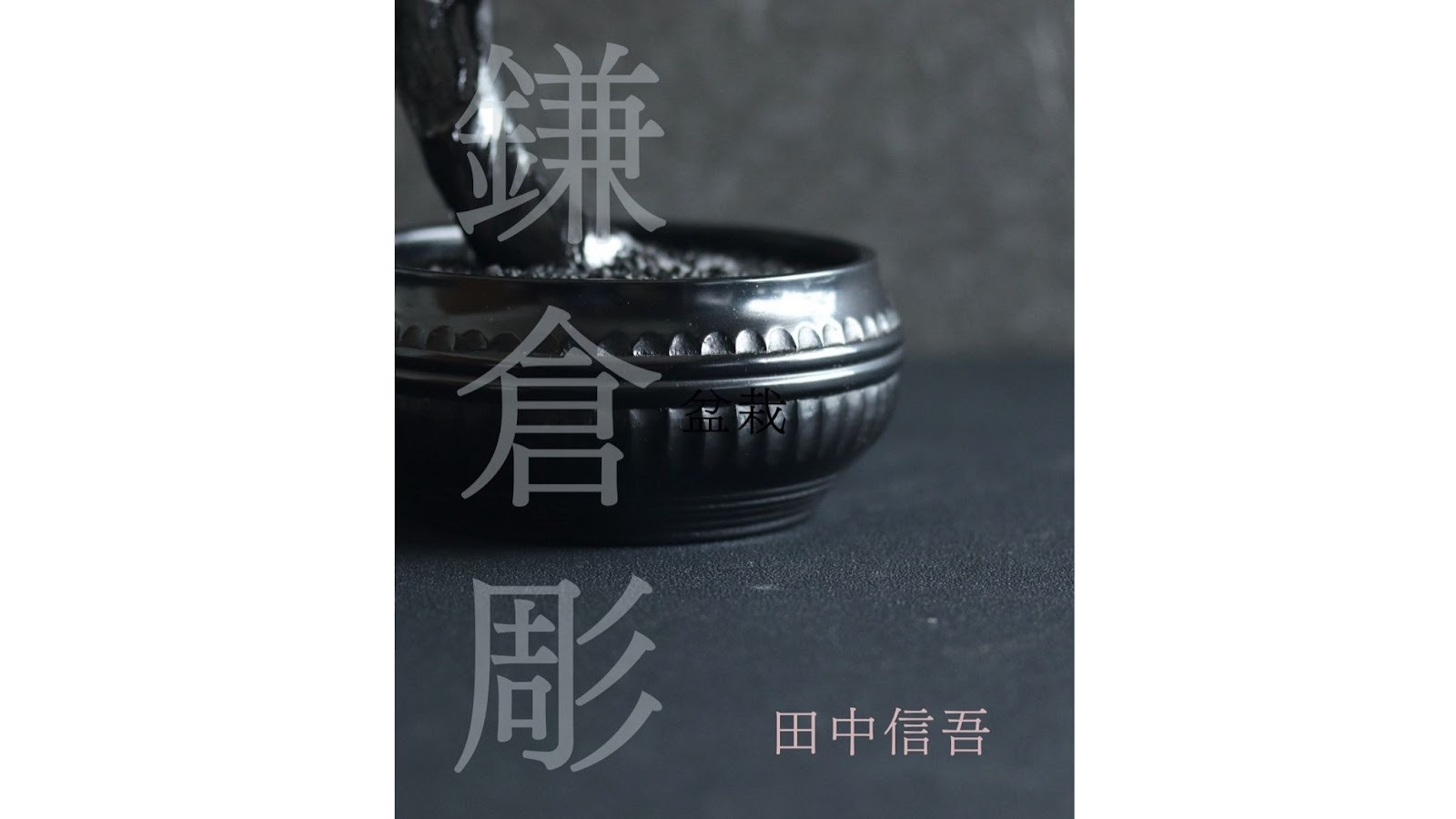

鎌倉彫 ― 800年を超える彫刻美

鎌倉彫は、鎌倉時代に仏師が生活の器をつくり始めたことに端を発します。彫刻の技を施した木地に漆を纏わせ、深い質感と堅牢さを兼ね備えた美しい器として受け継がれてきました。800年の歴史を持ちながら、現代の暮らしにも馴染む新しい可能性を秘めています。

漆 ― 自然の恵みと永遠の輝き

漆は、東南アジアに分布するウルシの木から採れる樹液で、一本の木からわずか200ccしか得られない大変貴重な自然の恵みです。耐久性に優れ、深く美しい光沢を放つその特性は、縄文時代には矢尻の接着剤として、自然界では蜂の巣の根元を守る存在としても利用されてきました。

16世紀、日本の漆器がヨーロッパに渡ると、その高い芸術性が評価され、漆そのものが「Japan」と呼ばれるようになりました。漆器制作では最低20回以上もの塗りと磨きを繰り返し、完成までに2〜3ヵ月を要します。現代社会において、これだけの時間と手間をかけて一つの作品を仕上げることが、いかに貴重で尊い営みかをご理解いただけるでしょう。

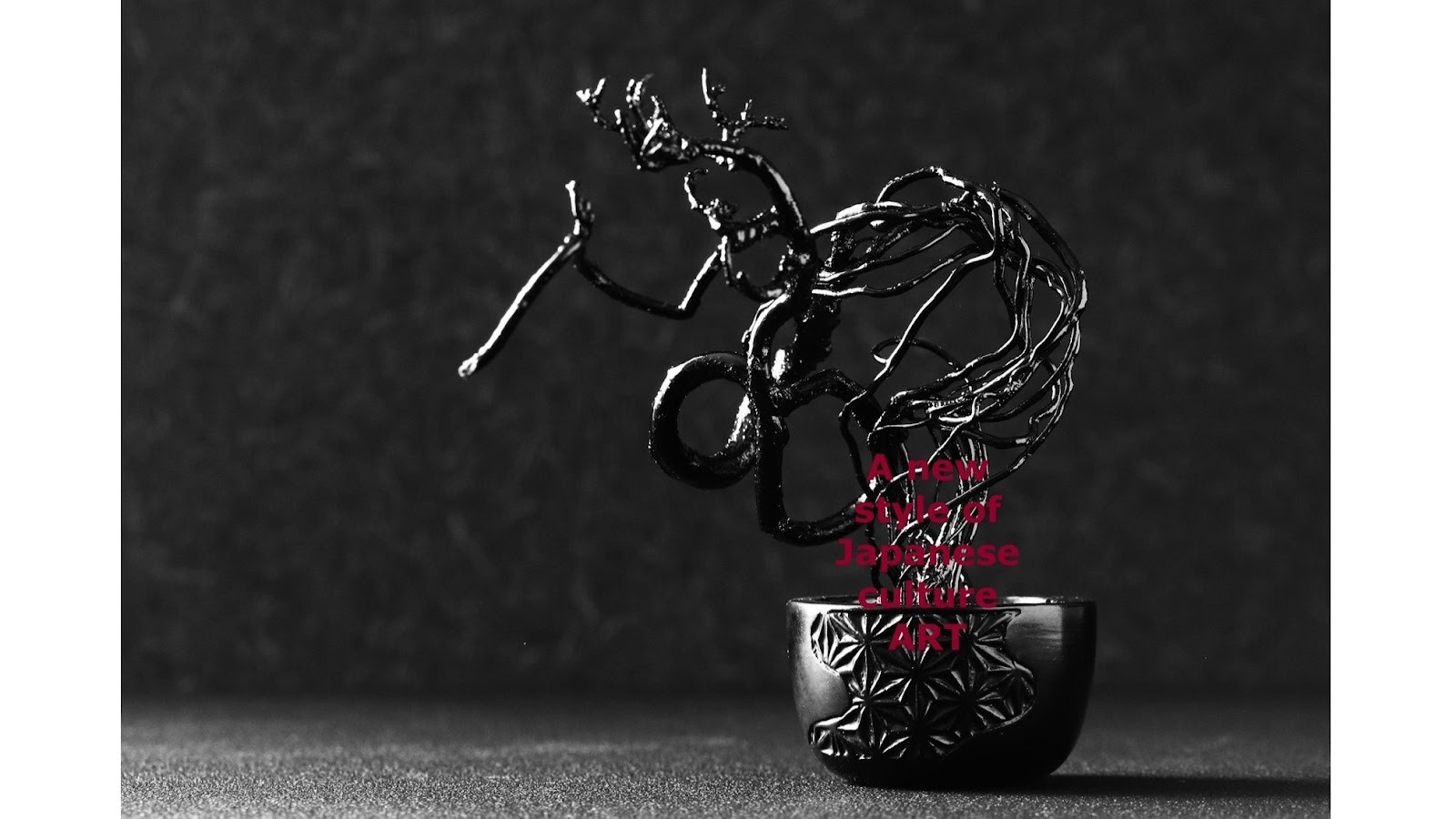

漆盆栽 ― 命をつなぐ革新

「漆盆栽(URUSHI BONSAI)」は、命を終えた盆栽に30回以上漆を塗り重ね、鎌倉彫の鉢と組み合わせることで生まれる、唯一無二の作品です。枝の複雑な造形は自然が刻んだ時間の証。その造形を漆が包み込むことで、半永久的に存在する美術品へと生まれ変わります。

「終わりは新たな始まり」

漆盆栽は、命の終焉を迎えた盆栽を新しい形で甦らせ、和の美を未来へとつなぎます。

伝統から未来へ

琳葉盆栽主宰の千絵、そして鎌倉彫作家・田中信吾。両者の出会いから「漆盆栽」は誕生しました。伝統を守りながら革新し、新たな美の可能性を提示すること――それが私たちの願いです。

革新する伝統。

唯一無二の半永久的な漆盆栽。

生きる芸術である盆栽と、漆・鎌倉彫が出会い、「新たなはじまり」がここから始まります。

和の伝統の造形美

『新たなはじまり』

生命の終焉を迎えた盆栽

その無常の儚さを「鎌倉彫」と「漆」と共に表現

枝が生み出す複雑な形状は、自然が刻んだ時間の流れ

新たな視点から「美」を再発見させてくれます

終わりが新たな始まりへとつながるよう

盆栽を生き返らせる半永久的な美術品

伝統的な盆栽を学び続け

現代の生活にあう盆栽を提案し

BBC France 2 NHKなどに取材される

Uber Eats CM制作協力

木村拓哉氏番組で共演

琳葉盆栽 主宰 岸本千絵

伝統的な鎌倉彫を継承しつつも

新たな鎌倉彫の可能性を模索し

NHKなどでも取材される

鎌倉彫作家 田中 信吾