佐野 龍鎧

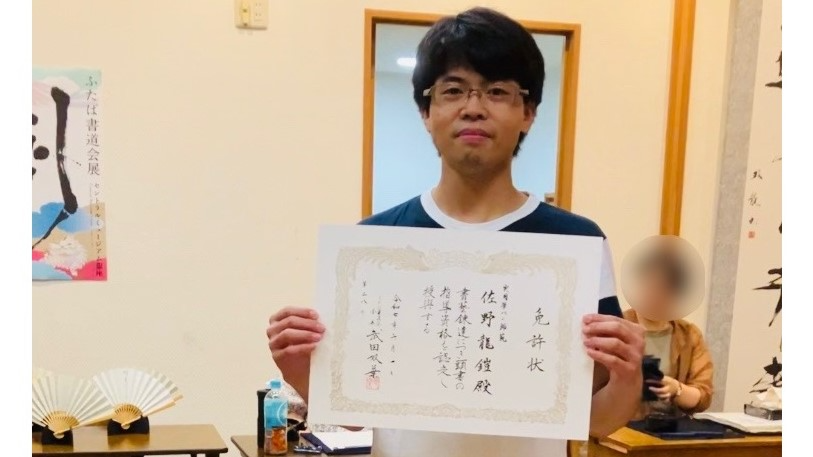

ふたば書道会大筆・実用筆ペン師範

佐野龍鎧(りゅうがい)さんは「ふたば書道会」の師範として活躍されています。滋賀県出身で、幼少期から文字の魅力に惹かれ、きれいな字を書くことに没頭。2017年7月より書道家・武田双龍氏に師事し、現在は、「ふたば書道会大筆師範」「ふたば書道会実用筆ペン師範」に任命され、記念品や贈り物としての書作品を制作中です。そんな佐野さんにこれまでの経緯や今後の展望についてお話を伺いしました。

私は今、書道家として活動しており、記念品や贈り物の書作品を制作しております。もともと日本の歴史や伝統文化に興味があり、好きなことを通して人を喜ばせる仕事に憧れがありました。母方の祖母は白黒テレビの時代から大河ドラマを欠かさず見ており、父はパソコンゲーム「信長の野望」や山岡荘八の歴史小説に夢中でした。又、母方の祖母とはよく史跡巡りをしました。その影響もあってか、自然と歴史に興味を持ち、大河ドラマを見ながら武将たちが書状をしたためる姿や、題字として画面を飾る力強い書に心を奪われました。また小学校の先生が黒板に美しい字を書いていた印象があり「どうして大人はこんなにきれいに書けるのだろう」と疑問を抱き、自分なりに研究を重ねながら文字の練習を続けました。歴史が好きだからこそ古文書にも惹かれ、その写真を眺めては「こんな字を書いてみたい」「読めるようになりたい」と思うようになりました。

決定的なきっかけは2009年の大河ドラマ『天地人』でした。題字を手掛けたのは当時30代の若い書道家で、その姿に衝撃を受けました。「書道家とは年配の先生が務めるもの」という固定観念が覆され、そこから「自分もやってみたい」と強く思い始めましたが、経済的な理由から独学にとどまり、本格的に学ぶことができませんでした。しかしその情熱は冷めることなく、社会人になってから現在の恩師である武田双龍先生の教室の門をたたき、「普段の字をきれいにしたい」「歴史上の人物(特に戦国武将)の手紙を読めるようになりたい」「字で人を喜ばせたい」その想いで書道を本格的に始めました。

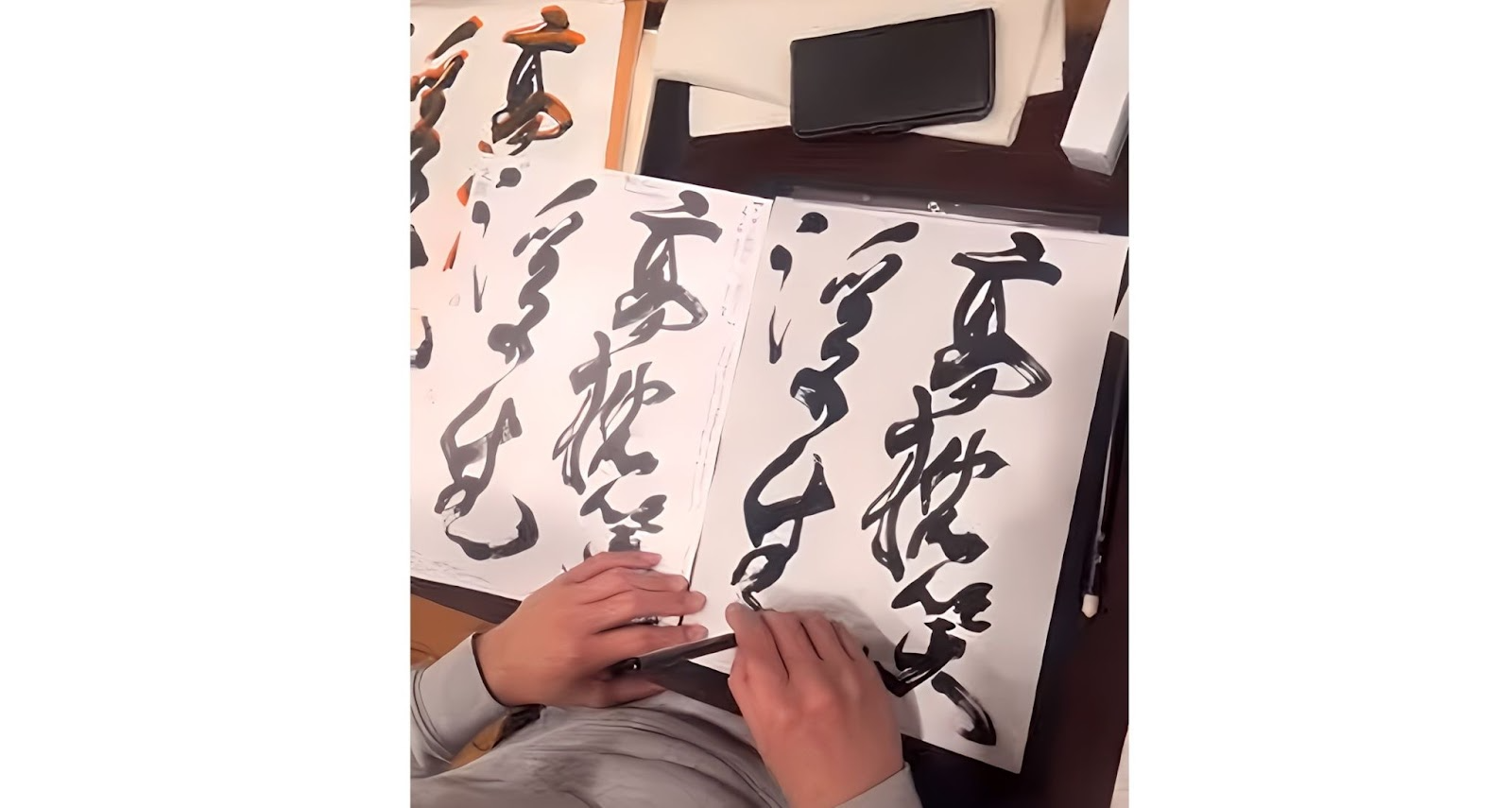

書の世界にのめり込み、気がつけば師範になることができました。けれど、その道のりは決して平坦ではありませんでした。初めて筆を持ったとき、手は震え、墨はにじみ、理想とは程遠い出来栄えに悩み続けました。「どうしたら上達するのか。」答えはすぐには見つからず、恩師の「毎日書きましょう」という言葉を信じて筆を執り続けました。書道の上達は直線的ではなく、停滞を繰り返しながら、ある日突然「字が変わる瞬間」が訪れる。だからこそ、努力を積み重ね、飛躍の喜びを味わえるのだという言葉を信じ続け稽古を重ねました。

私が感じる書道の魅力は、「人を感動させ、幸せにできること」です。整った字だけが書道ではなく、勢い良く崩された字、墨の濃淡やかすれにも書き手の感情が宿っていると思います。書とは文字でありながら感情表現のアートであり、見る人に想像の余地を与える存在でもあります。近年は「アート書道」と呼ばれる分野も広がり、毎年9月のふたば書道会展ではカラフルな作品も並びます。白と黒の世界にとどまらない表現は、見る人の固定観念を打ち破り、書道の新しい可能性を切り開いています。

私が大切にしているのは「人を喜ばせたい」という想いです。きれいな字を書けるようになりたい、歴史上の人物(特に戦国武将)の手紙を読めるようになりたい、そんな個人的な関心から始まった挑戦も、今では「人を感動させたい」「幸せにしたい」という大きな目的へと広がりました。作品を見て目を輝かせる人たちの姿を前に、書道がただの自己表現ではなく、人と人をつなぐ力になっていることを実感しました。

そして大きな夢は、かつて自分が憧れを抱いたきっかけそのものである「大河ドラマの題字を書くこと」です。原点を夢に変え、それを人生のゴールに据えて走り続けることで、「憧れを夢に、夢を現実に」これからも変えていきます。