伝統文化復興を実現する!クラファンプロデューサー

峯山 政宏 × 住谷知厚

クラウドファンディング(クラファン)は、単なる資金調達の手段にとどまりません。想いを可視化し、共感を生み、仲間を募る「社会を動かすプレゼンテーション」です。 今回のトークセッションでは、クラファンを通じて日本各地の文化や地域課題の解決に取り組んできたプロデューサー・峯山政宏(みねやままさひろ)さんとワクセル総合プロデューサーの住谷との対談の様子をお伝えします。 AIが急速に普及するいま、人間だからこそできることとは何か。そして、なぜクラファンが“誰かの応援”を集められるのか。実例とともにその本質に迫ります。

クラファンは、新しい世界をつくるためのプレゼンテーション

住谷:クラウドファンディングは、今かなり注目されていますよね。 今日はその仕組みやプロデュースのポイントを、峯山さんにお話いただきたいと思っています。

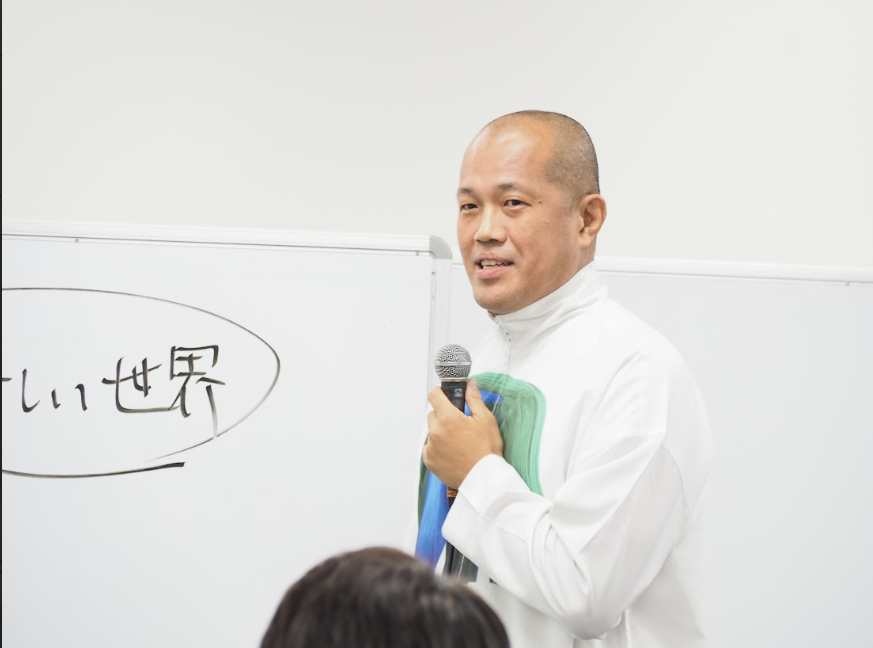

峯山:ありがとうございます。クラファンは、ただ資金を集めるだけの手段ではありません。 クラファンというのは「今の世界を”新しい世界”に変えるためのプレゼンテーション」なんです。 資金調達のツールではありますが、そこに込められる想いや背景がなければ、人の心には届かないです。

住谷: 新しい世界というと、どういう意味でしょうか?

峯山:一例として、ある地域で神社が老朽化していて存続の危機にありました。その神社がどんな歴史を持ち、地域にどんな役割を果たしてきたのか。 そういう背景を掘り起こして、「この場所を未来に残したい」と共感してもらえる文脈を作る。これが“今の世界”から“新しい世界”への橋渡しなんです。 ただ単に「お金をください」ではなく、「一緒に未来をつくりましょう」と伝える姿勢が大切なんです

住谷: なるほど。お金だけではなく、そこに物語が乗ると応援されやすいんですね。

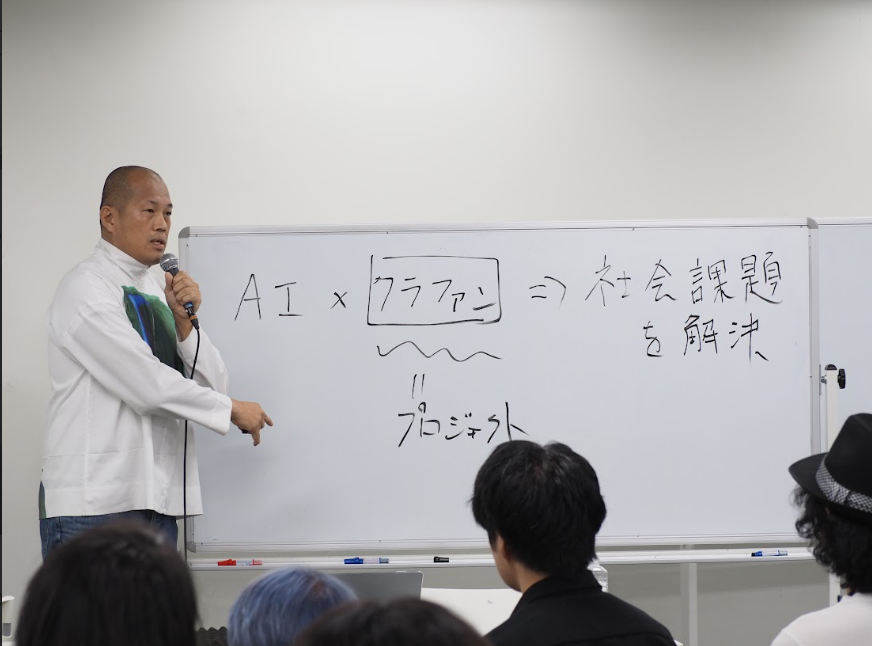

峯山:そうです。クラファンの文章は、共感を呼び起こす構成がとても大事です。 専門領域の知識をかけ合わせて「応援される文章」をつくる。 僕の場合はAIを活用して文章の骨組みを作って、最後に手直しするんですが、根本にあるのは「どんな社会をつくりたいのか」というビジョンです。 また、忘れてはならないのが「自分がなぜこのプロジェクトを立ち上げたのか」という原点です。 自分の中にある違和感、世の中に対する問題意識、そしてその課題を解決したいという強い意志が、クラファンの骨組みになります。

クラファンの成功に必要な構造と思考法

峯山:クラファンには明確な構造があります。「問題発見→解決策→必要な資金→共感を得るストーリー→支援の呼びかけ」という流れ。 この構造がなかったら、どれだけ熱く語っても人の心は動かせません。企画書を書くときも、サイトの本文を作るときも、この構造がベースになります。

住谷:つい「自分が困ってるから助けてください」みたいな書き方になりがちですよね。

峯山:それは「同情」なんですよ。同情ベースでも支援は集まるけど、長期的な関係や持続可能な応援にはつながらない。 だから、「共感」を意識した企画設計が重要なんです。

住谷:共感を生むには、どこを意識すればいいですか?

峯山:そのプロジェクトが「誰の、どんな課題をどう変えるのか」を具体的に描くこと。 さらに、「自分たちの活動が、社会のどんな価値に繋がるのか」まで落とし込むことができれば、ぐっと応援されやすくなります。 あとは、「変化量」も大事。世界を大きく変えたいなら、必要な金額もそれに見合ったものであるべきなんです。 たとえば、目指す未来が壮大であればあるほど、その変化量に比例した支援額の根拠が必要になります。 世界平和を実現することが300万円といったように、そこが曖昧だと「本当にその金額で実現できるの?」という不信感に繋がってしまう。逆に、納得できるロジックがあれば、応援者は安心して支援できます。

AI時代に求められる人間の価値と役割

峯山:今、AIでできることが増えていて、文章作成も自動化できますよね。 でも、AIに全部任せてしまうと“伝わる”文章にはならない。 なぜなら、「専門領域の経験」や「現場での肌感覚」って、AIには出せないから。 企画に込められた情熱や、ちょっとしたニュアンスは、やっぱり人間じゃないと伝えきれないんです。

住谷:AI時代に、人間がやるべきことは何でしょう?

峯山:僕が思うに、人間ができることは2つだけです。「移動」と「コミュニケーション」です。 つまり現場に足を運んでリアルを感じて、その場にいる人と対話すること。 クラファンに関しても、現場を知っているからこそ、共感を得られるストーリーが書けるんです。

住谷:なるほど、それはAIにはできない領域ですよね。

峯山:はい。僕自身も、全国各地のプロジェクトに関わっていますが、必ず現地に足を運んで話を聞くようにしています。 そこで得た空気感や、当事者の熱意が、文章や企画ににじみ出ます。支援者は、数字や論理だけで動くわけではありません。 想いに共感するから支援するのです。 AIはツールとしては優れていますが、「何を作るか」「何のために発信するか」といった本質的な部分は、人間にしか担えない。だからこそ、現場と向き合う力、物語を紡ぐ力が、今後ますます重要になっていくと思います。

誰かが立ち上がらなければ、世界は変わらない

峯山:クラファンを難しく考える人が多いんですけど、本質はすごくシンプル。 「自分がどんな世界をつくりたいか」を明確にして、その世界に共感してくれる仲間を募るだけ。 迷ったら、まず「今の世界」と「理想の世界」のギャップを言葉にしてみてください。そこから物語が始まります。

住谷:難しいことは抜きにして、まずは思いを発信することが大事ですね。

峯山:そうです。世の中にはたくさんの不正義や課題がありますよね。 それに「自分が立ち上がらなければ変わらない」と思った時、それこそがクラファンのスタートなんです。 ぜひ皆さんにも、そんな想いを持って挑戦してもらいたいです。 そして、文章をつくるときも、最初に戻りますけど「誰に」「何を」「どうしてほしいのか」を明確にしましょう。 そのための構造やテンプレートはAIがサポートしてくれる時代です。でも、心を動かす文章を生み出すのは、最後まで人間の仕事です。 クラファンは、社会と自分をつなげる最高のツールです。そしてそれは、誰にでも挑戦できる仕組みでもあります。 熱い想いがあれば、必ず支援者は現れます。だからこそ、「自分がやる」と決めること。それがすべての始まりなんです。 自分の専門性、経験、過去の苦労や喜びすべてが、クラファンの武器になります。あなたにしか語れない物語がある。 それを信じて、一歩踏み出してください。

■峯山 政宏さん コラボレーターページ Facebook

本記事は、ワクセル会議にて公開収録した峯山さんのインタビューの内容です。 ワクセルのCollaboratorの方は、公開収録への参加が可能で、ご自身の事業へのヒントが得られる絶好の機会となりました。 ワクセルのCollaboratorの詳細は下記よりご確認ください。

https://waccel.com/collaboratormerit/