高卒・偏差値40以下でも英語が話せるようになる方法②~教材とアプリ~

久山 絵里さんは株式会社フレンズの代表を務めています。高校卒業後、印刷工場で勤務していたところから、人生を変えるべく英語力ゼロの26歳のときに、オーストラリア一周一人旅を経験されました。帰国後、大手英会話教室の勤務を経て30歳で「フレンズ英会話」をスタートしました。そんな久山さんが英会話を習得する方法について書かれたコラム連載の第2弾です。

前回の第一回目で「英語は地道な努力の継続だということを心得」て、本気で英語を習得したい人は、覚悟が決まった(⁉)かと思います。では今回は「どうやって勉強するか」の話をしましょう。

英語は英語で学ぶのが、結局近道

さて英語をやろう!と思ったらまず行く人も多い本屋。でも、ありすぎる本に迷い、それでも買ってみて頑張るけど、最初の20ページぐらいまで折り目がついて、その後まっさら!なんて人、いませんか。英語を習得した先輩が書いてくれている実力アップの方法も、やらなければ意味がありません。

私がオススメするのは「できるだけ日本語が書かれていないもの」。英語学習者向けに作られた洋書の学習書なんかがいいです。日本語訳がなければ、英語だけで考える英語脳になります。英語で話をする時に、日本語で考えて文章作って…なんてやっていては会話についていけませんから、最初から英語だけでいく癖をつけるのが近道だと思います。

日本語の解説がないと不安、英語ができない人なら尚更じゃない?と思いますか? でも、日本語があると、解説を読み「フンフンなるほど」と分かったつもりになり、結局「現在完了形」なんて文法の名前や文章の作り方だけ覚えている。で「その文法を使って何か言ってみて?」と聞くと答えられないパターンのそれって、やっぱり中学高校のときの勉強と同じ。英語を勉強している自分に酔っているだけになりませんか。

洋書ならなんでもいいというわけではない

さて、英語で書かれていればどんな洋書でもいいかというと、違います。

例えば幼児向けの絵本は、英語学習には不向きです。ネイティブの親が子どもに読み聞かせる本は、ネイティブレベルです。絵本は教材ではないので、学習者用に作られていません。

分かりやすく例を挙げましょう。逆に、外国人が日本語を学ぶ場合を想像してください。例えば「桃太郎」。「川で洗濯をしていると、どんぶらこ」…どんぶらこって、私たちネイティブ日本人でも日常生活で使うことないし、今どき川で洗濯はしないから、例文として参考になりません(笑)。

ちなみに、私が英語力ゼロでオーストラリアの旅に出かけた時は、現地で「Grammar in use basic」という文法書を買い、夜、宿でひたすらやり込んでいました。アマゾンでも買える、海外の英語学習者にはお馴染みの洋書です。

英語初心者なのに英語で解説されている本が理解できるの?の答えは「YES」。初級者向けの本は、初級者に分かるレベルの英語で書かれているから、大丈夫。

また、会話ができるようになりたいのに、今更また文法?と疑問に思う方もいると思います。でも、この本は体系的に書かれているので、これをやりながら会話を実践していると、ホンモノの実力がついてきます。

日本のやり方で話せるようになっていないのですから、ここは海外式でやってみてはいかが♬

「使うため」に文法や単語を学習したら習得倍速!

文法学習や単語を覚えるのは「会話」が目標であることを忘れてはいけません。ひとつ単語を知って、ひとつ英文が言えるようになって、会話ができている自分を想像すると、英語学習が楽しくなり、もっとやりたいと思いませんか。学校のテスト対策とは大違いです。

京都大学卒の友人が言ったことも参考になります。「うわ!この連立方程式を解いたら私の人生にめっちゃ役に立つわ!みたいなことがあったら、勉強もっとはかどるのにさぁ…」。相当努力をして大学を卒業した人からの話、なんかすごく説得力がありませんか?

なぜ文章をまるごと訳したらダメなのか

ところでさっき私は「日本語訳はいらない」と言いましたが、ちゃんとニュアンスを理解するためには有効なのでは?と思うかもしれません。何故ダメかというと「応用が利かないから」です。

「トイレはどこ?」みたいな簡単な文章ならまだ大丈夫でも「あそこの角を右に曲がったとこに見えるビルの1階にあるコンビニで働いている友達が…」みたいな話は、文章まるごと翻訳・丸暗記では無理があります。

日本語訳、文章まるごとはオススメしませんが、もちろんスマホで単語を調べるのはアリですし、声に出して練習するのがおススメです。

学習アプリは使える?

さて、今スマホの話をしましたが、ではアプリはどうなのか。

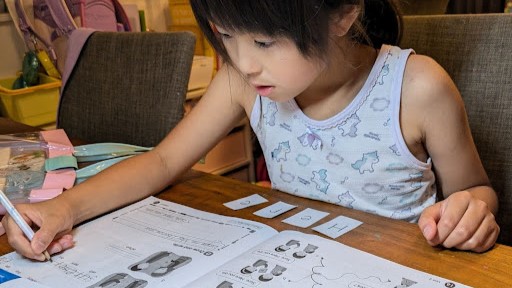

人間はやっぱりアナログのほうが、つまり紙の本を読みノートに直接書き、学ぶのが、一番記憶にいいと言われています。「確かあのへんに書いたな」など、ペンを持ち字を書く行動は、英単語と直接関係なさそうなことも、実は記憶の助けになる。ここ数年で発達したテクノロジーは、大昔からある人間の脳の能力には、まだまだ適応できないそうですよ。

でもアプリは、苦手なとこをピンポイントで指摘してくれるし、覚えていない単語を繰り返して出題してくれるから覚えられるのでは、と思うかもしれませんね。でも、出題される問題に答える受け身の勉強は、能動的にやるそれより、学習効果は落ちます。

簡単に調べられて覚えた(と思っている)ことは、簡単に忘れます。テスト直前の丸暗記、テストが終わった瞬間に忘れるように。苦労するほうが、覚えます。結果そちらのほうが近道になります。

とはいえアプリは、副教材として上手に使えば助けになるはず。AIに頼りすぎないでね、ということです。

まとめ

勉強する時は、日本語ができるだけ少ない教材を使い、昔ながらのノートと鉛筆で進めるのが、結果しっかり定着する。アプリやタブレットは副教材的な役割で、それを主として使わない。